当サイトはアフィリエイト広告を利用しています(商品リンクにはPRを含む場合があります)。

こんにちは、庶民派ブロガーのピロです。

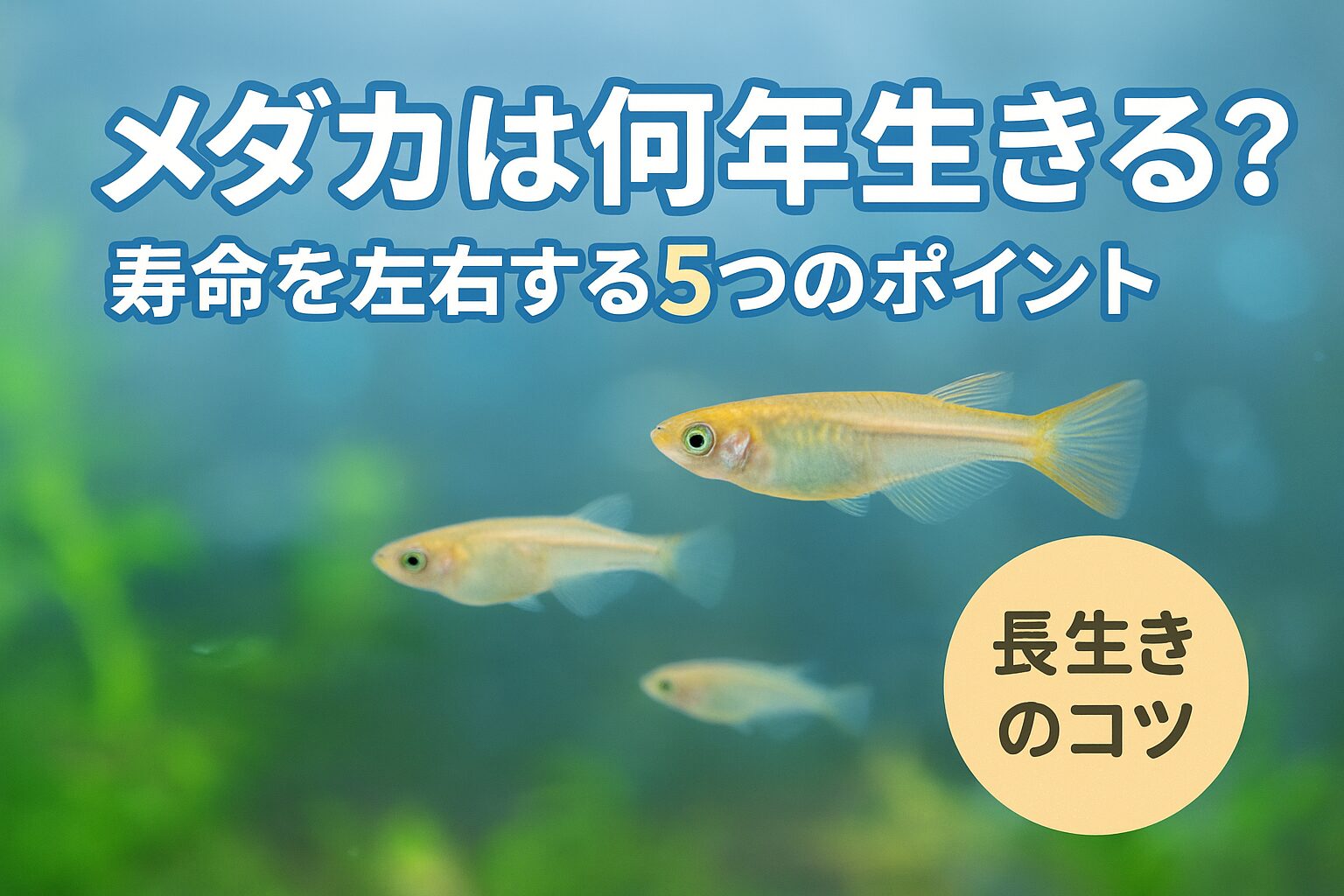

「メダカって何年生きるの?」「ヒーターで冬眠させない方が長生きなの?」——そんな疑問に、数字と具体策で答えます。

以前の記事「冬眠させないでヒーター加温」も踏まえて解説します。

結論(最短版)

- 平均寿命は2〜3年。環境が安定すると3〜4年も珍しくない(まれに5年超)。

- 長生きの鍵は「急変ゼロ・過密回避・低ストレス」。季節の乗り切り方(加温か、自然休眠か)は“目的”で選ぶ。

- 加温飼育は“安定と事故防止”に強い。一方で年中フル稼働は代謝が上がり、個体によっては老化が早まる可能性がある。“トレードオフ”。

メダカの寿命の目安

- 一般的な飼育環境:2〜3年

- 飼育が安定・低ストレス:3〜4年

- 屋外で事故ゼロかつ環境最適:3年前後(冬の事故が入ると短くなりやすい)

- 記録例(レア):5年超(品種・遺伝・環境の当たりが必要)

注:

- 改良品種(ダルマ体型・ヒレ長)は体力が低め。平均寿命はやや短くなりやすい。

- 高温連続・過密・過餌・病気歴は寿命を削る主要因。

長生きのための“10条件”(目標値つき)

- 温度の安定

- 目標:18〜26℃、日較差±2〜3℃以内(夏の30℃超と急変を避ける)

- 溶存酸素の確保

- 水面を波立たせる。浮草は水面の50%未満に。

- 水質(窒素サイクル)

- NH3/NH4+(アンモニア)=0

- NO2−(亜硝酸)=0

- NO3−(硝酸)は20〜40mg/L以下

- (屋外は低め安定が理想)

- pH・硬度

- pH 6.5〜7.5、GHは中程度。地域水質に“ゆっくり慣らす”のが最優先。

- 飼育密度

- 室内・濾過あり:1匹あたり2〜3L

室内・無濾過:1匹あたり3〜5L

屋外ビオ:1匹あたり4〜6L

- 室内・濾過あり:1匹あたり2〜3L

- 給餌の質と量

- 1〜2分で食べ切る量を1日1〜2回。週1断食。高タンパクの与えすぎ厳禁。

- 換水

- 1回20〜30%を週1(同温・カルキ抜き)。“全換水”は避ける。

- ストレス最小化

- 追い回しゼロ、急なレイアウト変更をしない。強光・振動・騒音に配慮。

- 病気の予防

- 新規導入は2週間の隔離観察。塩・薬は必要最小限、ラベル遵守。

- 季節対応

- 夏は遮光+微エア、冬は断熱or加温で緩やかに。急な季節ジャンプを避ける。

冬越し戦略の選び方(補足)

前回の記事では「冬眠させない加温飼育」を推しました。これは“事故(凍結・酸欠・急変)を減らし観賞性と安定を得る”のが目的です。一方、長寿の観点では“軽い休眠(代謝を落とす期間)”を与えるのも理にかなっています。両者は矛盾ではなく、目的違いによる選択です。

- ヒーター加温(非冬眠・通年運用)

- メリット:温度急変が起きにくく、落水事故が激減。病気の立ち上がりも察知しやすい。繁殖計画が立てやすい。

- デメリット:代謝が上がり続けるため、個体差で“年を取るのが早い”ことがある。電気代・乾燥(蒸発)対策が必要。

- 長寿のコツ:18〜20℃の“微加温”+照明短め(8h)+給餌控えめで「擬似休眠」を導入。年末〜早春は低活動期を演出する。

- 自然冬眠(無加温・休眠期あり)

- メリット:代謝を落とし体のリセットに寄与。繁殖の季節性が保ちやすい。

- デメリット:凍結・酸欠・水質悪化・長雨のpHショックの事故リスク。体力の弱い個体は落ちやすい。

- 長寿のコツ:発泡容器+フタ+日当たりの良い壁際、最深部10〜15cm、氷は張らせない(0℃付近で留める)。10〜12℃未満では基本無給餌。晴天の暖かい昼だけ少量。

結論として、初心者・安定重視なら“微加温”を推奨。中上級で屋外設備を整えられるなら“自然冬眠+事故ゼロ設計”も長寿ルートになり得ます。

年齢サインとケアの切り替え

- 0〜3カ月(稚魚〜若魚):急成長期。高頻度少量の給餌、吸い込み対策必須。

- 4〜12カ月(成魚):繁殖期。週1断食、バランス給餌、過密回避。

- 1.5年〜(シニア):泳力低下・ヒレのほつれ・痩せやすい。流れ弱め、粒小さめ、同居は穏やかに。通院ではなく“環境で守る”のが基本。

よくあるNG(寿命を縮めやすい行為)

- 真夏の高水温放置(30℃超連発)/急な全換水/強い水流

- 浮草で水面を覆い尽くす(夜間酸欠)/油膜放置

- 過密+過餌(NH3/NO2−上昇)/バクテリア層の洗い流し

- 新規導入の隔離を省略(病原持ち込み)/農薬・防虫スプレーの近接

- 金属容器・銅の溶出/カルキ抜き忘れ

1週間の“長寿ルーティン”テンプレ

- 毎日:行動・食欲・体表チェック(白点・擦り付け・ヒレ)。残餌ゼロ。

- 週1:20〜30%換水(同温・カルキ抜き)。浮草トリミングで水面確保。

- 月1:ろ材を飼育水ですすぐだけ。テスターでNH3/NH4+, NO2−, pH確認。

- 季節前:夏=遮光ネット・微エア準備/冬=断熱・フタ・設置場所の見直し。

FAQ

- Q. 寿命を最優先なら、加温と自然冬眠どちらが良い?

A. 設備が整っていれば“事故ゼロの自然冬眠”は有力。ただし難度が上がる。安定重視なら“微加温+擬似休眠(光量・給餌を落とす)”が安全で、総合的に長寿を狙いやすいです。 - Q. 改良品種は短命?

A. 体型・ヒレ長で泳力が下がる個体は、環境ストレスの影響を受けやすい。密度を下げ、水流弱め、温度急変を避ければ寿命は伸びます。 - Q. 何歳まで繁殖させても良い?

A. 体力のピークは1年目前後。シニアは繁殖負荷を下げ、観賞・静養に切り替えると健康維持に寄与します。

参考ターゲット値(保存版)

- 温度:18〜26℃、日較差±2〜3℃

- DO(溶存酸素):高め維持(水面は常に波立つ)

- NH3/NH4+, NO2−:常に0、NO3−:20〜40mg/L以下

- pH:6.5〜7.5

- 密度:室内濾過2–3L/匹、屋外4–6L/匹

- 換水:20〜30%/週、同温・カルキ抜き

まとめ

- 平均寿命は2〜3年。環境最適化で3〜4年を狙える。

- 鍵は「急変ゼロ・酸素たっぷり・過密回避・清潔・低ストレス」。

- 冬は“微加温で安定”か“自然冬眠で代謝休止”かを目的で選び、どちらでも事故ゼロ設計を徹底する——これが最適解です。

コメント