こんにちは、庶民派ブロガーのピロです。水槽の水質項目「各数値がどう上がり、どんな影響が出て、なぜ基準を超えるのか」「超えたときに何をすれば戻せるか」を先にまとめておきます。単位は基本mg/L(=ppm)で記載します。

先に結論

- 亜硝酸塩と総塩素は常に0が正解。見えたら“即日対処”が必要

- 硝酸塩は水換えと餌・密度でコントロール。40mg/L未満を目標

- pHの乱高下はKH不足が原因のことが多い。“小分け換水+緩衝(KH)”でゆっくり戻す

測定の基本ルール

- 週1回+雨/高温後は臨時チェック

- 記録は日付・天気・給餌・水位・水温とセットでメモ(原因究明が早くなる)

- 試験紙は朝と夕で差が出ることあり(光合成でpH↑・夜は↓)

- 硝酸塩(NO3−)

- 目標レンジ

- 理想:<20、許容:<40、要是正:40〜80、危険:>80

- どう上がる?

- 餌→排泄→バクテリア分解(アンモニア→亜硝酸→硝酸塩)の最終産物。水換えしなければ“溜まる一方”

- 夏の高温・過密・過餌・底汚れの放置で加速

- 影響

- 免疫低下・食欲低下・藻の増加。繁殖率も落ちる

- 予防

- 週1の10〜20%部分換水、残餌の吸い出し、浮草・水草で窒素吸収、給餌は“2分で完食”

- 発生後の処置

- 40〜80:10〜20%換水を2〜3日連続+給餌半量+底ゴミ除去

- 80:当日30%→翌日20%→翌々日10%(段階的に)。一気の全換水はショックを招く

- 以降は週1の小分け換水に戻す

- 亜硝酸塩(NO2−)

- 目標レンジ:常に0

- どう上がる?

- 立ち上げ初期/フィルター・スポンジを“真水でゴシゴシ洗い”してバクテリアが飛んだ後/大量死や大掃除後

- 影響

- 茶色血症(酸欠様症状)、水面パクつき、ヒレ閉じ

- 予防

- フィルターは“飼育水”ですすぐ/ろ材を交互に洗う/生体を一度に増やさない

- 発生後の処置(数値別)

- 0.05〜0.2:10〜20%換水を毎日、給餌半量、エアを微増

- 0.2〜1.0:即30〜50%換水→翌日20%→翌々日10%/塩0.1〜0.3%(水10Lに食塩10〜30g、無添加)で吸収抑制/市販バクテリアを補助

- 1.0:緊急対応(上記+別容器でエア強め)。エビ類は塩に弱いので別避難

- 総塩素(遊離塩素+クロラミン)

- 目標レンジ:0

- どう上がる?

- カルキ抜き不足の水換え。クロラミンは“汲み置き24h”では抜けにくい

- 影響

- エラの損傷、急性の呼吸障害。最悪の場合は即死

- 予防

クロラミン対応”の中和剤を規定量(全水量分)使用- 水温合わせ・温度差±2℃

- 発生後の処置

- 直ちに中和剤を“水槽総水量分”添加→エア強化→10〜20%換水(今度は中和済み水で)

- 活性炭の短期使用も有効(2〜4週で交換)

- 総硬度(GH:Ca/Mgの総量)

- 目標レンジ(メダカ)

- 3〜12 dGH(≒ 50〜215 mg/L CaCO3換算)

- どう変わる?

- 蒸発で濃縮↑/サンゴ砂・石灰岩で↑/雨水やRO水の混入で↓

- 影響

- 低すぎる:浸透圧ストレス・卵殻が弱い

- 高すぎる:成長・繁殖に影響、藻が増えやすい

- 予防

- 定期換水で濃縮を防ぐ/底材や石の性質を把握

- 発生後の処置

- 高すぎ:軟水寄りの水で“段階的に”希釈(1日あたり2 dGH以上下げない)

- 低すぎ:ミネラル添加剤 or サンゴ砂/牡蠣殻を“少量ずつ”メッシュ袋で投入(数日〜数週でゆっくり上げる)

- 全アルカリ度(KH=炭酸塩硬度)

- 目標レンジ:2〜8 dKH(≒ 35〜140 mg/L CaCO3)

- どう下がる/上がる?

- 下がる:雨水流入・生体の代謝で酸が蓄積・水換え不足

- 上がる:サンゴ砂/牡蠣殻の追加・アルカリ性底材

- 影響

- KHが低いとpHが不安定(pHクラッシュ)。夜間/豪雨後に急降下しやすい

- 予防

- 小分け換水で“アルカリ度を補給”/サンゴ砂を少量入れて緩衝を持たせる

- 発生後の処置

- KH<2 dKH:10%換水を連日→サンゴ砂少量(目安:10Lに対し大さじ1〜2、様子を見ながら追加)

- KHが高すぎ:サンゴ砂を抜く→軟水寄りの水で段階的に希釈

注:測定キットによって「全アルカリ度」「炭酸塩」「KH」が同義で表示されることがあります。本記事では同じ指標として扱います。

- pH

- 目標レンジ:6.5〜8.0(安定が最重要)

- どう変わる?

- 日中は光合成で上昇、夜間に下降/豪雨で低下/新しいコンクリ容器で上昇

- 影響

- 急変(±0.3/日以上)でストレス・食欲低下・病気リスク増

- 予防

- KHを保つ・大換水を避ける・雨対策(フタ/位置)

- 発生後の処置

- 低pH(急落):10%換水を連日+KH補強(サンゴ砂少量)

- 高pH(新容器):容器の“あく抜き”(数回満水で回して捨てる)→流木やピートで緩和(入れ過ぎ注意)

- “pH上下剤”の急使用は基本NG(反動が大きい)

- 総塩素・アンモニア・その他の関係メモ

- アンモニア(今回は項目外ですが):0が前提。見えたら“当日”対処(大きめ換水・給餌停止・エア強化)

- 試験紙の色は迷ったら“悪い方”に寄せて判断

一目で分かる「数値→行動」早見表

- 硝酸塩>40:10〜20%換水を2〜3日連続、底ゴミ除去、給餌見直し

- 亜硝酸塩>0:給餌半量+エア増+10〜50%の段階換水(数値で強度を決める)/塩0.1〜0.3%

- 総塩素>0:ただちに中和剤を総水量分→エア強化→10〜20%換水

- KH<2 dKH:連日10%換水+少量のサンゴ砂で緩衝追加

- pHが前日比±0.3超:原因(雨・新容器・KH低下)を特定し、換水は“少量×連日”で調整

実行手順(48時間の安定化プラン)

- 0時間

- 数値確認→最も危険な項目から処置(優先順位:総塩素=亜硝酸>極端なpH)

- エア強化、給餌停止〜半量

- 6〜12時間

- 10〜30%換水(温度差±2℃)。足し水と換水は目的が違うことを意識

- 24時間

- 再測定→必要なら10〜20%換水を追加、KHやミネラルを微調整

- 48時間

- 数値が戻れば給餌再開(少量から)。以降は“週次小分け換水”へ

屋外ならではの注意

- 雨:水位2〜3cm下げ・フタ/ネット固定・通過後の連日小分け換水

- 高温:遮光30〜50%+表面の揺らぎ。給餌は朝夕のみ

- 落葉期:ネットで流入防止、底ゴミはこまめに吸い出す

おすすめアイテム(リンク差し替え)

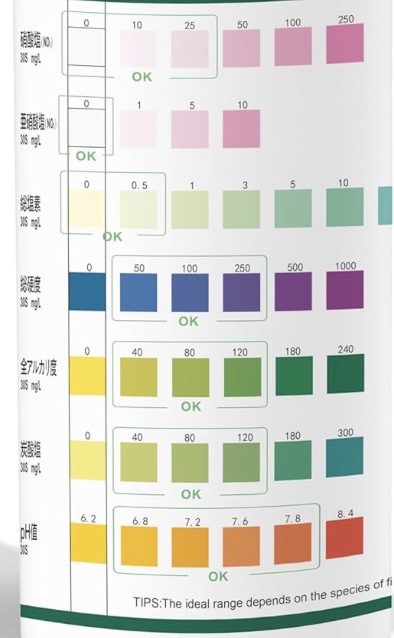

- 水質試験紙(NO2/NO3/pH/KH/GH/Cl)[PR:Amazon]

- サンゴ砂・牡蠣殻(KH/GHの緩やかな補強用)[PR:Amazon]

- デジタル温度計(最高/最低表示)[PR:Amazon]

- スポイト・細口ホース・小型バケツ(残餌・底ゴミ除去)[PR:Amazon]

FAQ

- どの順番で直せばいい? → 総塩素>亜硝酸>極端なpH>硝酸塩の順が基本(命に直結しやすい順)

- 塩は常用していい? → 常用は推奨しません。トラブル時の短期のみ(0.1〜0.3%)。エビ類は別容器へ

- 一気にキレイにしたい → 大掃除・全換水は逆効果。小分け換水で“ゆっくり安定”が王道

注意・マナー

- 処置で出た水・ゴミ・生体を自然水系に流さない

- 薬剤や塩の使用は用法容量を厳守。マンション規約(排水・騒音)に配慮

メモ(換算)

- 1 dGH ≒ 17.9 mg/L(CaCO3換算)

- 1 dKH ≒ 17.9 mg/L(CaCO3換算)

このガイドは、後日私の実測データ(推移グラフ)を重ねて更新します。あなたの環境でも、記録を残しつつ“少しずつ戻す”を意識すれば、たいていの水質トラブルは乗り切れます。

かく言う私も見た目が綺麗っぽいとサボってしまったようなので、この基準を指針に一緒に管理していきましょ!

コメント